人间草木香满径,师者共话烟火情——裕安小学第十二期教师共读分享活动

“一草一木总关情,三餐四季皆成诗。”人们总奔波于遥不可及的远方,却不知陌上花开,宜缓缓行之;草木无言,此情最动心。裕安小学第十二期教师共读带您走进好书——《人间草木》,让我们一起共沐书香,体会阅读之乐。

作者介绍

汪曾祺先生,精于写作,或者说,精于将事物化为文字,被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫。”他的作品,透着沉静和自然,无比真实。《人间草木》算得上是他典型的代表作之一。

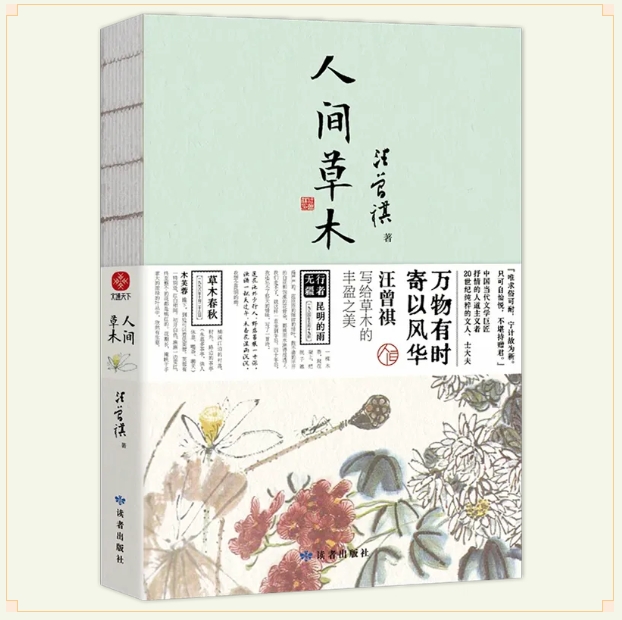

书籍介绍

《人间草木》收录了汪曾祺不同时期的散文,其创作背景横跨新旧时代,从西南联大的烽火到和平年代的日常,作者始终以温润笔触捕捉生活肌理。书中内容涵盖草木生灵、饮食风物与故土人情:葡萄月令里藏着时序之美,高邮鸭蛋裹着乡愁滋味,胡同街巷间跃动着市井生气。这些文字不仅是对生活细节的描摹,更传递着“于细微处见真趣”的生活哲学,在快节奏的当下,为人们提供了安顿心灵的角落。

阅读感受

线下围炉:草木有情,共话教育本真。

在临时搭建起的读书吧里,老师们轻抚书页分享感慨,有的是分享生活的小确幸,有的则是读出了生活哲学。

汪曾祺笔下的沈从文,永远带着一股不消沉的劲儿。即便在艰难的处境里,他也总能从寻常事物中找到趣味,比如对着一丛草、一块石头琢磨半天,那份对生活的热忱从未被磨灭。他的文字里的纯净,原是源于他本人骨子里的赤诚。他不是躲在书斋里的空想者,而是把生活过成了诗,用最朴素的眼光看待世界,却看得比谁都深刻。——张友芳

读这段文字只觉得生活静谧而美好!字里行间氤氲着尘世烟火的气息,我已然成了“安于竹篱茅舍、小桥流水的人。”先生并非攀登峻岭、涉渡深洋的探险家,而是穿行于市井街巷、流连于瓜棚豆架的凡人。他笔下那些寻常巷陌里的喧闹、灶台边蒸腾的雾气,都携带着人间温热的滋味,在纸上久久弥漫不散,值得细细品味……——杨慧

今日读汪曾祺先生的《人间草木》,读到他写昆明的雨季,忽然觉得心被浸润得柔软。他说:“昆明的雨季是明亮的、丰满的,使人动情的。城春草木深,孟夏草木长。昆明的雨季,是浓绿的。草木的枝叶里的水分都到了饱和状态,显示出过分的、近于夸张的旺盛。”没有华丽辞藻,却把雨季的生机写得触手可及。——张玲

坐上Z164的那一刹那我觉得有点不真实,是嘈杂的车厢,浑浊的空气将我拉回来,西藏真的在路上了!40个小时的火车,风景很美,是大气澎湃的豪迈,于万千沟壑之中方窥人之渺小,以前只是听过的名称,如青藏铁路、昆仑山脉、藏羚羊、可可西里无人区等,这一刻于我眼底涌现。火车翻过唐古拉山山脉时我清楚的看见膨化食品的高反,和妹妹签了所谓的“生死状”兴奋的窝在火车过道就着门上了一块巴掌大的玻璃安静的看了三个小时的风景。——宗琮

读汪曾祺先生的《桃花源记》,仅这几句关于擂茶与姜片的描写,便让我虽未亲赴实地,却仿若身临其境,增长了见识。“刚放下旅行包,文化局的同志就来招呼去喝擂茶。” 仿佛能看到初到桃花源的作者,旅途的疲惫还未消散,便被当地人诚挚邀请去品尝擂茶。这不仅是一杯饮品,更是当地热情好客的生动体现。——俞倩陶

先生在从乌鲁木齐往伊犁的路上,先是看到雨天的赛里木湖,湖水不蓝,有点失望。但后面见到了晴天的赛里木湖,他说:“蓝得奇怪,蓝得不近情理。蓝得就像绘画颜料里的普鲁士蓝,而且是没有化开的。湖面无风,水纹细如鱼鳞。天容云影,倒映其中,发宝石光。湖色略有深浅,然而一望皆蓝。”先生见到了不同天气的赛里木湖美景,有一定偶然性,但却可遇而不可求。——刘华娟

年轻时背着书包,坐着硬座,住着青旅,游了大半个中国,旅行中见过的风景,渐渐的就有了重合的感觉,那远山呼唤我,转身向大海走去,青旅里形形色色的人,都带着自己的故事,丰满了整个旅程。最近再看大家的旅行照片,回忆也鲜艳了起来。——汪美荣

读这一部分文字,越发感受到先生在其作品里所运用的白描手法的奥妙。在白描这一古老技法近乎被遗忘或被现代派技巧淹没的时代,先生以其卓越的实践证明了传统手法强大的生命力和表现力,接续了中国笔记小说、《世说新语》、沈从文等一脉相承的“平淡近自然”的美学传统。——陈箐箐

汪老的文字温润如玉,读起来令人心旷神怡,回味无穷。令我想起我最爱的呼伦贝尔大草原。沿着边防公路前进,大草原猛地扑过来。眼前突然全是绿,一大片绿,看不到尽头无边无际的绿,好像一下子把人吞没了。人在这儿,小得像颗沙子。羊慢悠悠地啃草,傍晚,草原像着了火,金红一片,然后慢慢暗下去。 我好像能看到地球的自转似的,得意得一直坐在那静静地看日落,心里全是自由,满足,淡然。它在那儿,走多远都忘不了!——赵文君

读《人间草木》里的山河描写,像捧着一碗温茶——没有浓墨重彩的惊叹,却处处是熨帖人心的细碎欢喜。汪曾祺先生写泰山,不提“会当凌绝顶”的壮阔,反倒记“山茶花红得像要滴下来,是一种浓酣的红”,写经石峪的流水“漫过石阶,清得能看见水底的沙粒”。原来雄奇之下,藏着这般柔婉的肌理。——周静

还记得去凤凰古城的时候,走过窄窄的青石板桥,碧绿的沱江绕着城拐了个弯,远处传来银匠敲打的叮当声,混着又脆又响的吆喝声……这股子又野又柔的劲儿,全存在记忆里了。汪老笔下的湖南,没有那么多华丽辞藻,却都是那种带着烟火气的鲜活。原来有些感受真的不分时空,他写的是他的湘行,我走的是我的凤凰,可那份心头的触动,却也是一样的。——钱程

汪曾祺先生写泰山,不写"会当凌绝顶",偏记那山道旁的小店,豆腐细嫩,青菜碧绿,一碗素面冒着热气。他写新疆,不描摹"大漠孤烟直",却道出伊犁的苹果如何脆甜,维吾尔老汉的皱纹里夹着阳光。昆明的雨是明亮的,成都的茶馆是喧闹的,北京的秋阳晒着胡同里的砖墙。这些文字,像极了老树根上长出的新芽充满了生命力。——罗意梅

读汪老写福建,想起了2013年轻装游福建。太姥山山石巨大陡峭,下山一路腿抖。清晨日出前的武夷山像当地的红茶温暖触人心弦,醇厚甘甜。途经的峭壁亦有很多摩崖石刻,天游峰真真是绝壁,一路石阶上到顶峰一览众山小,心情顿然舒畅。九曲溪真是名不虚传,溪水清澈见底,清心如洗,是西游记的取景地。 ——吴光玲

“铁蒺藜勒得紧,柳树长大了,把铁蒺藜长进树皮里去了。兜着铁蒺藜的树皮愈合了。鼓出了一圈,外面还露着一截铁的毛刺。”“这棵柳树将带着一圈长进树皮里的铁蒺藜继续往上长 ,长得很大,很高。”多么希望阳台上的花草也能像这棵柳树一样顽强,克服困难,奋发向上。——陈艳敏

前几年去过宁夏,第一次见到沙漠,感受到生命之坚韧,在那么干旱且贫瘠的地方,竟然也会有植被可以生存。我们看过生离死别,往往对生命的感受是那么的脆弱,其实生命也有它的另一面:坚韧不拔。去年去了青岛,也是第一次看到大海。观看了潮汐,感受到了大自然之奇妙无穷,人类的渺小。两种截然不同的自然风光,却有着给人相同的体验:感受它们的磅礴魅力,身处沙漠或者大海之中,它们带给我们一种很神秘的力量,可以治愈我们心中一切的不如意,让我们懂得什么叫容纳自己和别人乃至整个世界!——汪国云

汪老笔下的福建,满是烟火与情味。福州小吃精细,鱼丸、燕皮尽显巧思,街巷小吃摊藏着生活真意。提起鱼丸、扁食就让我想到外公,那个特别爱我的老头。今年我陪着妈妈去了福州,虽然外公不在了,可是来到这里,听着和他说一样口音的福州话、吃着熟悉的味道,仿佛外公还在身边。感谢汪老的文字,让我看到地域文化的鲜活,也感受到文字传递的温暖,更唤起我对外公的思念,原来平淡叙述里,藏着这么多动人的人间烟火。——郑昕竹

一直都很喜欢老舍先生,汪曾祺老先生笔下的老舍很“真”。作为作家,老舍对文字极较真,会为一个比喻翻来覆去琢磨;但作为常人,他又活得通透。老舍说“写东西就是要叫人明白,要叫人喜欢”,这话里没有玄妙的理论,却透着对读者的尊重。他还写老舍爱养花、爱唱京戏,甚至会和小贩讨价还价时时“忽然笑了, 摆摆手”,这些细节让“大作家”成了一个可亲、有趣的普通人。这样的老舍,就像老北京的胡同,热闹又沉静,藏着烟火气,热爱生活!——方晓玥

站在海边,听着浪化拍打礁石的声首,心中所有的烦恼仿佛都被冲刷得一干二净。看着海浪一次次涌向岸边,我忽然明白,人生就像潮起潮落,有高峰也有低谷,但终究会归于平静。海天一色的景象让我感到无限的可能,仿佛一切梦想都触手可及。——卫娜娜

大家真诚地诉说着生活中的一切,语言平淡却又味儿,大家说的并不煽情,却不由得叫人感动。

共读分享会上,领读人陈箐箐老师还给老师们准备了惊喜——月饼,月饼的甜刚好漫过字里行间,把书味与饼香一起藏进心里。

一枚书签,一份情怀。愿这些凝聚智慧与美感的书签,陪伴我们在书海中畅游,让阅读成为生活中最美的习惯!